《文学评论》

作 者:夏雪飞

?

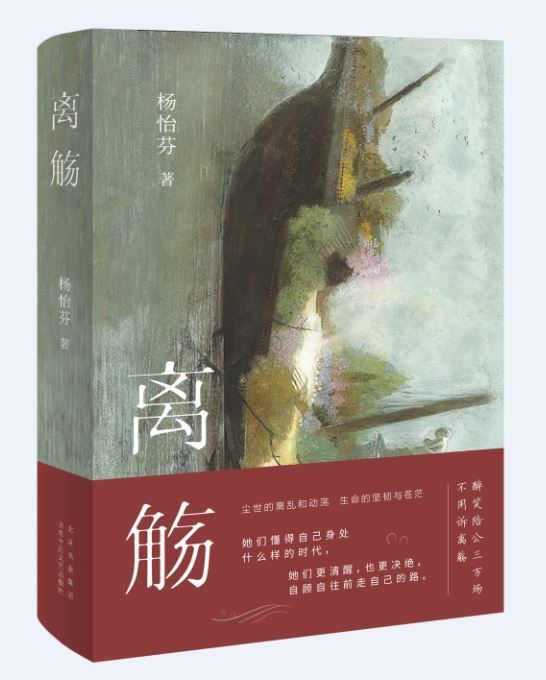

初读杨怡芬的《离觞》(北京十月文艺出版社出版),总会想起张爱玲的《倾城之恋》。后者写的是二战中的上海和香港,《离觞》写的是新中国成立前的舟山定海。乱世中的孤岛,战火中拥抱取暖的男女和仓促的爱情,细致绵密的日常生活推动着叙事缓缓前行,这些,都使得《离觞》有些“像”《倾城之恋》。可是再细读,二者却又分明不像了,如同挥手作别的两个身影,渐行渐远。

一种叫作相濡以沫的东西,悄悄干涸,可未必会相忘于江湖

《倾城之恋》中的爱情,是层层叠叠堆砌起来的:白流苏那倾国倾城的美貌;范柳原虽是个浪子,但却有着对“执子之手、与子偕老”的渴望;两位情场高手之间的较量和算计;当然,催生爱情发生的,是日军的炮火和香港成为孤岛的现实。所有的一切,都成就了那最终一刻的爱情,命运也如同一个情场老手,丝丝算计,分毫不差,将两个无家可归的灵魂归结到一处,画上个晦暗不明的句号。可是,杨怡芬的《离觞》却反其道而行之,从头至尾,都在层层剥尽女主人公李丽云所能依附的一切:小说一出场,她便是孤身一人,母亲和弟弟去世了,父亲对她不管不顾;战火纷飞中,她与银行职员郑景润相爱并订婚,可是郑景润去了台湾后,并未实现来定海接她的诺言,而是在台湾另觅新欢;身世不凡的国民党飞行员刘仲瑞对李丽云情深似海,李丽云对他也是以身相许,可是刘仲瑞却在一次侦察任务中坠机,生死不明;闺密潘绮珍跟着丈夫王天锡去了台湾;雇主秦怡莲带着孩子去了台湾;宋安华老师举家去了香港;宋以文舰长投诚共产党。抬眼四顾,故人都已经如潮水退去,李丽云似乎成了孤家寡人,独自面对未来,一种叫作相濡以沫的东西,悄悄干涸,可未必会相忘于江湖。

在小说的后记中,杨怡芬强调:“我刻意描摹的乱世婚姻和爱情不过是表象,我想探讨的是女性的独立——精神和经济上的双重独立。”关于创作和评论,评论者似乎更热衷于找出那些溢出了作者所设定的主旨之外的东西,总是小心翼翼地踮脚越过前言后记这类的沼泽,发现更远处的遍地野花,或者荆棘。

乱世中,如同白流苏那般,其他女人一抓到某个男人,便紧抓着绝不松手,可是,李丽云却对一纸文凭充满执念,如同滚滚洪流中一棵树,绝世而独立。然而,这绝世而独立中,却又使人油然而生出悲怆,后面的历史风云人尽皆知,仅仅是国民党军官的遗孀这一身份,就够她死个千百回,凭着一纸文凭,她又当如何?从这里想开去,杨怡芬所写的一个个的别离,似乎就更为感伤,却也凌厉,《离觞》所叙述的,又或者不仅仅是一个李丽云这样的女子独立的故事,而且是一个关于我们所有人的孤独的故事,离别注定是我们谁也无法回避的困境,谁都将在最终孤独地走完人生最后的路程,独自面对未知的黑暗,抑或独自面对那传说中从黑暗顶端投进来的微光。

琐碎的细节左右盘旋,絮絮叨叨,使得《离觞》充满了“人物小说”的意味

李丽云的人生,在一帧帧的世俗相片中展开:女学生穿的竹布旗袍、太太们穿的软缎旗袍、整套的翡翠头面、镶钻的发箍、绣花的桌布和窗帘、上海最流行的发式、舞厅中的布鲁斯舞曲、饭桌上烂烂的红烧肉、韧韧的带子虾、潘家大房子中那些细致精巧的画栋雕梁、李丽云和潘绮珍这对闺密交换彼此的小秘密、跑单帮夹带私货的官兵们……整个定海城就在这些细小的笔触中浮现,一如李丽云手下的盘扣,细密精致,只一展开,便莺飞草长,活色生香。这些琐碎的细节左右盘旋,絮絮叨叨,使得《离觞》充满了“人物小说”的意味。“人物小说”,是爱·缪尔对小说类型的区分,此类小说没有“戏剧小说”情节上的紧张感,而是在缓慢从容中呈现出某种静止的意味,人物立在那里,所有的情节都是人物的附丽,因此,在战火纷飞的宏大的历史瞬间,我们看到的,只是定海城的一些世俗小人物、小景观、小龃龉,即便是身处战火中的宋舰长,也更多的是奔忙于妻子和情人之间的一个凡尘男人。

以日常生活入文,是古今叙事的传统之一,远有曹雪芹的《红楼梦》,近有张爱玲的《倾城之恋》、王安忆的《长恨歌》,世俗生活的熨帖使得人们在仓促慌乱的人生中稳住阵脚。然而,在《离觞》中,这也只是暂时的,岁月流逝一如脚下轰轰而过的地下暗河,正发出大提琴般的巨大悲鸣。李丽云刚开始寄人篱下,后来拥有了一套自己的宅子、做工考究的四季衣服,甚至是整套的红木家具、镶着金边的茶具,日常生活以这样的方式给予李丽云最为诚实的拥抱和慰藉。可是,杨怡芬又是敏感的,她精心地在小说中将世俗生活的丝丝缕缕钩织成密实的花边,却又在下面燃起了噼啪作响、火星四溅的炭炉。拥有了宅院的李丽云不禁自问:“有钱有势的,都选择了离开,他们家却在此时买房置产,真的是得了便宜吗?”这是对未来的慌张,世俗终究是物质的,也是虚无的,依靠着日常生活的那几分微薄的暖意,能度过几个寒冬?真能如王安忆《长恨歌》中的王琦瑶那般将时间凝滞在某一时刻吗?未必。何况,王琦瑶最终死得极其荒诞。

上一篇:《人世间》热播的背后:一场文学与影视的相互

下一篇:没有了